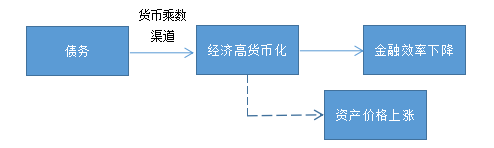

债务(杠杆)过高本身会是一个问题,本文提出,债务问题还能借由货币乘数渠道加剧经济高货币化,经济高货币化或会导致金融效率的下降。

作者:薛悌毓

来源:薛悌毓

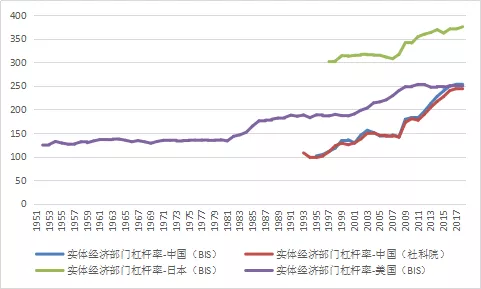

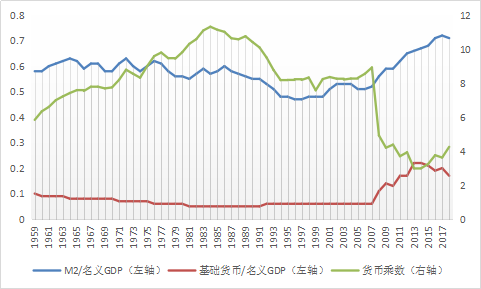

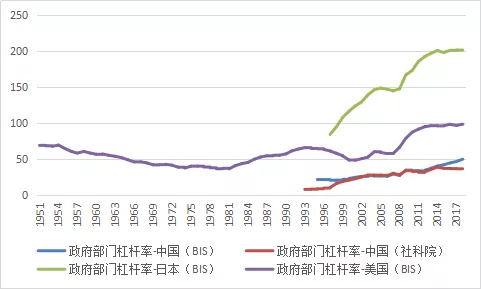

近年来,我国常常面临两个问题的困扰,一个是债务(杠杆)问题。我国实体经济部门杠杆率(以下简称“杠杆率”)从2008年的141.1%增至2018年的243.7%,增加了102.6个百分点,仅仅用了10年时间。快不快?两个数据可供对比,其一,美国历史上同样幅度的杠杆率攀升出现在1982-2008年大约26年的时间里,其二,1998-2008年10年间,我国的杠杆率仅增加了17.9个百分点。相比之下,我国近10年的杠杆率提升速度过快。通过加杠杆促进经济增长有个近在咫尺的反面教材,就是日本,在20世纪90年代初资产价格泡沫破灭之后,日本财政政策、货币政策一顿操作,非但经济增速没有起色,长年徘徊在0附近不说,还累积了沉重的债务,2018年,日本的杠杆率竟高达375.3%,全球第一,其中,政府部门杠杆率202.3%。对于日本来讲,都不是某个地区的财政要重整了,而是整个日本财政都要重整。失去的三十年,日本经济增速阶段性地摸到了“天花板”,财政政策、货币政策都用了,力度不小,作用有限,解决了一些问题,也带来了一些问题。

图1.中国、日本、美国实体经济部门杠杆率

数据来源:BIS,WIND,笔者整理

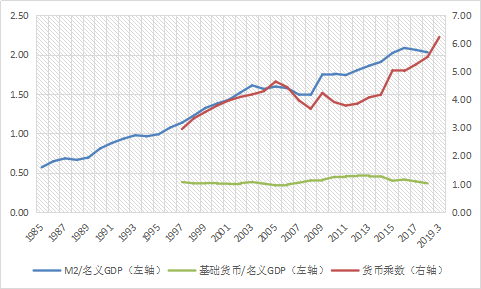

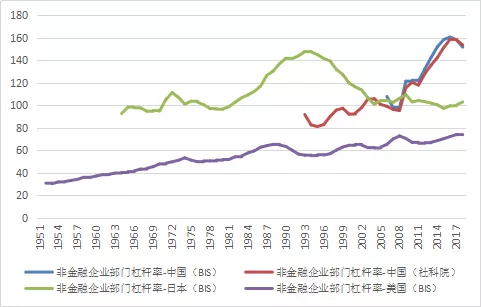

另一个是货币问题。货币主义大师米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)认为,通胀的原因简言之就是“钱太多,货太少”,过多的钱追逐过少的货,我们认为,M2是现金及各类存款,是潜在的购买力,也就是“钱”;名义GDP就是当期的“货”。我国广义货币供应量M2在2018年达到182.67万亿,与名义GDP之比高达2.03,远高于绝大多数国家,被学界称为经济高货币化。至少,仅从货币充当支付、流通手段的角度讲,是断然不需要这么多货币的。

货币供给(量)与什么有关?我们用如下公式来解释:

广义货币供应量M2=基础货币*货币乘数=基础货币+基础货币*(货币乘数-1)

在古代,没有银行,货币的内涵很窄;在现代,有了银行,借贷、信用也可以产生货币。上式中,我们刻意分离出的“基础货币*(货币乘数-1)”也被称为派生货币,就是由借贷、信用产生。给定基础货币、存款准备金率,借贷、信用越多,货币乘数越大,派生货币越多。比较晦涩,后文详细论述。

我们先来看基础货币,我国的基础货币多不多?答案是多。由于国际分工、贸易条件等原因,我国外汇占款巨大,构成我国基础货币的主要来源。我们用相对数刻画基础货币的多寡,我国基础货币与名义GDP之比常年维持在40%左右(如图2),该比例与实施多轮量化宽松后的日本差不多,是美国的2-4倍,不可谓不多。

但如前所述,基础货币仅是M2的一部分,基础货币过多,并不必然导致经济高货币化。理论上,只要央行保持较高的存准率(对应较低的货币乘数理论上限),就能控制住派生货币,进而控制住M2。设置较高的存准率,也许是我国的特殊国情所致,是应对地方投资冲动这一痼疾的无奈之举和现实选择,是宏观调控货币政策的关键举措。但在面对外部冲击的个别时点,以及内生增长乏力之时,我们或许更倾向于求助凯恩斯主义,会阶段性地忽视甚至是放任预算软约束问题,这使得我国的M2在货币乘数持续上升的带动下,稳步增加,与名义GDP之比也持续提升,甚至倒逼降准,引致进一步的货币增发。

图2.历年M2/GDP,基础货币与名义GDP之比,货币乘数

数据来源:WIND,笔者整理

本文要讲的,也就是一个债务(杠杆)问题能够起到货币增发作用,造成我国经济高货币化的问题,以及由此带来的金融资源配置效率降低的问题。值得注意的是,经济高货币化讲的仅是M2与名义GDP之比过高这一现象,是否构成货币超发,是否对未来的物价构成推力,是否间接导致资产价格上涨,个人认为答案是“是”,因篇幅原因,本文暂不讨论。另外,我国三大攻坚战中有“防范化解重大风险”一项,各地增设金融副省长、副市长,那么,重大风险形成的根本原因是什么?除了地方债务问题本身,经济高货币化导致的金融效率下降,或许是一个值得思考的方向。

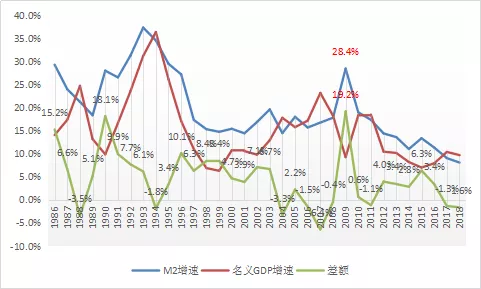

一、我国货币供给的决定因素

2019年,国务院《政府工作报告》指出,M2和社会融资规模增速要与GDP名义增速相匹配,以更好地满足经济运行保持在合理区间,这与货币主义的主张相符。按照这一标准复盘过往,在1995-2003年期间,我国M2增速与名义GDP增速的差距已然过大,难言稳健:1996年,二者之差为10.1%,1998-1999年均为8.4%,2002年7.1%,2003年6.7%(如图3)。事实上,2008年国际金融危机前,我国的M2就已经不少了,2007及2008年,M2/GDP均为1.49,位居世界各国前列。经济高货币化却没引发高通胀,违背了货币数量论(类似于武林高手的运动轨迹违背了力学定律),被学界称之为“中国货币之谜”。但那个时候,我国经济高速增长,货币问题并不是一个关键问题,违背定律就违背了吧。只要GDP还在高增长,即便M2增速一时过高,也可以寄望于后续年度GDP的高增长去消化过多的M2,俗称“水多了加面”。前提是,后续的增长必须是内生的经济增长,是不以造成M2增速过高为代价的增长。

图3.广义货币供应量M2增速、名义GDP增速及其差额

数据来源:WIND,笔者整理

2008年末,国际金融危机不期而至,为了对冲外需冲击,我国以包括“四万亿计划”以及降息降准等在内的一揽子反危机政策予以响应。2009年,我国虽未再进行降息降准操作,但当年的M2增速高达28.4%,M2增速与GDP增速之差也达到创纪录的19.2%,M2/GDP由上一年的1.49上升至这一年的1.75。需要注意的是,2009年,基础货币的增速只有11.4%,并不高。那一年甚至是基础货币增速的洼地,原因是贸易不振,外汇占款增速放缓。此前三年,基础货币增速分别为20.8%、30.6%、27.3%,此后两年,基础货币增速分别为28.7%、21.2%,都远超2009年。那么,既然在2009年,央行并没有通过基础货币的增加大“放水”,又是什么造成了当年M2的高增长,以至于M2与名义GDP之差竟然偏离至19.2%?

前面提到,M2等于基础货币乘以货币乘数,2009年的基础货币增速并不快,M2要是异常增长的话,也只有找货币乘数的原因了。当年的货币乘数是上一年的1.15倍,由3.68增加至4.24。对于货币乘数来讲,这样的增幅非常罕见。

图4.M2、基础货币、货币乘数T年与T-1年的比值

数据来源:WIND,笔者整理

2009年货币乘数的飙升,与信贷政策的变化密切相关。反危机政策的实施,以及顺带赋予地方融资平台的合规性(银发〔2009〕92号文),加之地产政策从严到松的变化(财税(2008)137号文),过度刺激了许多融资需求。如果说之前的货币乘数是在特定“均衡”下的一个数值,那么,这个时候,这一均衡无疑被较为猛烈的非市场化因素(平台融资),以及地产融资打破了,这两个行业都是信贷消耗型的行业。非市场化力量产生的增量借贷以及庞大的地产相关融资,同样也会启动商业银行“贷款-存款-贷款-存款”的信用创造过程,这同时也是一个广义货币创造过程。可以这样说,2009年M2飙升的原因,并非我们通常认为的,源于央行印钞或者输入型通胀,而是非市场化的信贷,以及地产融资,提升了货币乘数,为基础货币插上了翅膀,产生了天量的M2。

“存款-贷款-存款”的信用创造过程也就是一个等比数列,法定存款准备金率(以下简称“存准率”)的倒数就是货币乘数的理论上限,更低的存准率意味着更高的货币乘数理论上限。

(注,k为货币乘数,Rd、Re、Rc分别代表法定准备金率、超额准备金率和现金在存款中的比率,为方便讨论,我们所说的货币乘数理论上限为Re、Rc均为零时,k的具体取值)

现实中,货币乘数能不能趋近于其理论上限,还受各种客观因素影响,比如,超额准备金率、现金漏损率等。当然,还有一个容易被忽视但非常重要的影响因素,关系到等比数列能否无限循环下去,使得货币乘数无限趋近于其理论上限,那就是市场化主体的贷款意愿和负债能力。假如总体而言,微观主体贷款意愿和负债能力低,那么,“存款-贷款-存款”的信贷派生机制、货币派生机制会在某一次迭代过程中停滞,即便是拥有很低的货币乘数理论上限(对应较高的存准率),也会与货币乘数录得的实际值有较大差距。

在1959-2008年约50年的时间里,美国的M2/GDP维持在0.45-0.65之间(回顾图2,我国在90年代初即突破1),非常稳健,即便将美国的M2换做M3(有学者认为,美国的M3涵盖的范围更接近我国的 M2),该比值也远小于我国。基础货币与名义GDP之比更是低于10%(回顾图2,我国是40%左右),占比这么低的基础货币能够支撑经济运行,不会发生钱荒?答案是不会,因为美国的基础货币虽然少,但存准率也很低,商业银行进行货币创造的潜力或空间很大。美国的实际货币乘数长年在8以上,1984年达到过11.34的峰值,即便这样,都与其理论上限相去甚远。

图5.美国1959-2017年货币发行情况

数据来源:WIND,笔者整理

对于我国来讲,由于改革开放后,尤其是加入WTO后持续的贸易顺差,外汇占款输入的基础货币太多,且在较长时期内持续增长(“外汇”占央行资产的比重从2002年的43.3%增加至2008年的72.2%,2009-2015年,这一比例均保持在77.0%以上),满足了经济增长对基础货币的需求,即便有较高的存准率,对应较低的货币乘数之理论上限,货币量(M2)也是够用的。

美国的货币乘数在2008年之后断崖式下降,实际上,美国在2008年后实施了量化宽松政策,增加了基础货币的供应量,我们观察到,其基础货币占名义GDP的比重不断提升。但是,金融体系钱是多了,市场主体的贷款意愿或负债能力并没有被极大地调动起来,信用派生机制也没有显著提升,因此,在基础货币增长的情况下,货币乘数反而是断崖式下降,自8-9跌至3-4之间。受此影响,即便量化宽松使得基础货币与名义GDP之比倍增,从10%来到了20%左右,增长100%,但M2/GDP并没有同步(翻番),一直没有突破1,仅为0.71。

中美两国货币政策的区别显而易见,其一,美国的基础货币供给量长年保持平稳,虽在2008年后实施了远比我国激进的货币政策——多轮量化宽松,使得基础货币与名义GDP之比节节攀升,M2/GDP也随之水涨船高,但得益于货币政策的长年稳健,即便上升之后,M2/GDP总体来说也并不大,仅相当于我国90年代初的水平。其二,美国往金融系统注水,但信贷政策还是基本坚持了市场化原则,结果是,超额准备金率被动地大幅增加,货币乘数不升反降,没有为基础货币(按原系数)加成。反观我国,纵然是在2009年后基础货币增长过快的那几年,由于地方投融资冲动等问题的存在,货币乘数下降的幅度并不大。

2009年,我国虽不如美国量化宽松一般大水漫灌,急速地增加基础货币,却意外地打开了“货币乘数”之门。以地方政府信用为质提供的强担保,以及由价格持续上涨的房产提供的增信(涉及房开贷及按揭贷),让信贷派生机制非常顺畅,对于货币乘数的推高作用明显。

考虑两种可以增加M2的方式,其一,央行印钞,并通过直升机撒钱,随机分配,使之进入经济体提振经济,负债在央行;其二,融资平台把钱从商业银行贷出来,支付给参与基建的劳动者们,货币进入劳动者的荷包,进入经济体,负债在地方。若地方始终无力还债,则负债始终摆在地方融资平台的资产负债表上,就仿佛摆在央行的资产负债表上一样。二者都会新增M2,新增流动性,也即是说城投加杠杆产生了货币效果。

好处有,劳动者们的钱包会鼓一阵子,经济在短期内会有上佳表现,但天下没有免费的午餐。政府是公共品的供给者,除了税收没有其他收入来源,无论通过发行债券还是通过税收筹资,其最终效果都相同,即便今日减税而非增税,今日的政府债务(包括隐性债务)必然需要明日的税收来平衡,由子孙后代来承担(李嘉图等价)。当然,也可以永远不征,负债挂在城投的报表上。这时,广义财政政策的货币效果显现。

货币主义建议,货币政策应当遵循一定的准则,让人们形成稳定的预期,即,可以让M2增速恒定地高于名义GDP增速一个微小的增量,比如,2个百分点。这一建议的思路大概是这样的,在一定的时期,特定的经济条件下,某国的M2/GDP应该有一个合理的比例或区间,假设M2/GDP当前正处于这一合理的水平(注意,这是一个隐含的且非常重要的前提),则我们应该在名义GDP增长的时候,让货币供应量M2以大致同样的速度增长,这样,就可以确保二者维持这一适当的比例。之所以货币供应量增速要略高于GDP增速,则是因为适度的通胀有益于经济,同时,2个百分点的细微差别在一定时期内也不至于使二者之比脱离合理区间太远。我国近年来稳健货币政策的标准正是来源于此。

事实上,货币主义的建议基于一个隐含的但非常重要的前提假设,即“M2/GDP在当前已处于一个合理的区间”。假如二者之比在前期已经脱离了合理区间,使得这一前提不复存在了,那么,即便后续年度的货币政策仍然按照货币主义的建议在操作,距离合理区间也越来越远了。持续的细水长流式的超发(1995-2003年),以及在某些时点爆发式的货币超发(2009年)产生的多余货币都会沉积在经济体中,伺机而动,或可能会对地产、股市等资产价格构成向上的推压。

2009年我国的社融规模为13.91万亿,相比于2008年净增6.93万亿。在那个特殊时点,市场化主体面对外需骤降,消费品之类的内需无显著改善,大幅融资扩产能的可能性极小。前银监会主席刘明康曾公布:“至2009年末,地方政府融资平台贷款余额为7.38万亿元,同比增长70.4%。全年新增(地方政府融资平台)贷款(余额)3.05万亿元”。除了贷款,融资平台还通过债券融资,当年全国企业债券融资额(社融口径)净增6865.9亿元,那时,债券品种还很单一,发行人绝大多数还是城投公司。另外,BT项目还合规,民企(及其他非城投企业)以自身名义进行融资并负责基础设施建设,建成后由地方或城投公司回购,这样的融资并未包括在刘主席3.05万亿融资平台贷款和6865.9亿元社融口径债券融资增量中,但这些都是捆绑了政府信用的,都可称之为广义财政政策。地产相关融资的增加也是社融增加的一个重要因素,仅次于融资平台,2009年,房开贷余额增加0.6万亿,增幅31%,个人住房贷款余额增加1.78万亿,增幅59.7%。粗略地看,仅是融资平台和地产两项,基本把2009年的社会融资净增额占满了。

地方政府融资平台的资源动员能力太强,2009年,我国全国财政收入也仅有6.85万亿,占当年GDP的19.7%,并不都是用于基建,而刘主席口径的平台新增贷款余额都有3.05万亿,占当年GDP的8.8%,大概率是绝大多数用于基建。如果仅是一年透支都还好,然而,后续年度的社融均在高位徘徊,隐性债务问题并未令行禁止。

一般来说,一个国家非金融企业部门(以下简称“企业部门”)杠杆率在100%以下较为正常,日本在上世纪90年代初,该值曾经达到过147.6%的峰值,经济泡沫破灭之后,企业部门花了大量时间清理资产负债表。2018年,终于降到较为正常的区间(102.8%),但仍位于各国前列。各国企业部门杠杆率很少有超过100%的。2018年,除法国(140.8%)、日本(102.8%)外,西方国家(美国74.5%、英国83.6%、德国57.5%、希腊58.2%),与我国可比性较高的金砖国家(巴西42.2%、俄罗斯45.6%、南非38.5%、印度44.8%),以及东南亚经济体(泰国48.1%、印尼23.4%),企业部门杠杆率都不高。

我国企业部门的杠杆率在2018年达到153.6%,居然比沉疴之后的日本还要高。显然,纯粹的企业部门是不可能承担得起这样高的债务的,有相当一部分债务其实质是广义财政、隐性负债。

图6.中国、日本、美国非金融企业部门杠杆率

数据来源:WIND,笔者整理

为讨论方便,即便我们把我国企业部门高于100%的那一部分杠杆率武断地认定为“隐性债务”杠杆(53.6%,约合48.24万亿),即最终都需要财政力量来化解,并将其归入政府部门负债口径,则我国政府部门杠杆率将提升至约90.6%(按社科院口径测算)-103.4%(按BIS口径测算),与美国(98.4%)相当,仅为日本(202.3%)的一半,不算太糟糕。

但我们仍需重视,因为,美日两国都是在步入发达国家之列后才陷入债务泥淖的,我国还是发展中国家,过高的政府债务明显影响了美日两国后续时期政策手段的丰富性,而为了应对一些突发情况,如贸易战、疫情,我们还不得不留足充分的政策筹码;而且,美日两国利率都很低,美国十年期国债收益率约1.7%,日本则仅有0.1%,低利率甚至零利率环境显然更有利于有效控制存量政府债务的高速膨胀,算是一个比较有利的因素。我们的地产、过剩产能、无效融资不需要低利率,但我们存量的业已形成的隐性债务需要靶向性高的低利率,实现高低利率置换。

市场经济分配资源(包括有限的资金)的原则是“价高者得”,因为你的出价高,说明你的使用效率应当更高,代表了先进生产力的发展方向。但地方政府融资既然是提供公共品,没有理由按照“价高者得”的原则与市场主体同场竞技;且最终兜底的是中央财政,也就没有理由突破预算约束。

图7.中国、日本、美国政府部门杠杆率

数据来源:WIND,笔者整理

五、经济高货币化的弊端

从M2/GDP的具体数值(2.03)来看,就货币仅作为一种支付、流通手段来讲,我国的M2是足够的,甚至是绰绰有余的;M2是信用货币,增发过多其本身也没有价值,不像金银一样具备贮藏功能,这是存量M2。但即便存量M2已经很高,M2还是不得不保持一定的增速,那是因为,M2增速不仅是表面上的广义货币供应量增速,它的背后,隐藏着“贷款-存款-贷款”这一信贷扩张机制,一旦M2增速过低,甚至低于名义GDP增速太多,不仅是钱多与钱少的问题,有可能预示着包括借新还旧需求在内的融资需求没有着落,表现为利率高企、钱荒,或者是开正门后的合规融资不能同时满足存量债务续接以及补位原有“隐性债务”支出缺口,表现为经济增速不及预期。

2018年,我国M2与名义GDP之比达到2.03,除了或可能带来了资产价格的非理性上涨(本文不做讨论),还会带来资源配置效率上的损失。2017年7月,全国金融工作会议决定成立国务院金融稳定发展委员会(简称“金融委”),周小川做出解读,认为金融委未来将重点关注四方面的问题,一是影子银行,二是资产管理行业,三是互联网金融,四是金融控股公司。就关注的问题来讲,我们是否可以这样理解?钱是逐利的,M2越来越多,并不会乖乖地进入预定的轨道,即存入作风相对保守的商业银行手中追求那过低的存款基准利率。相反,任何机构,包括以资管之名行资金池之实的影子银行、假资管行业、部分打着“互联网金融”旗号实则自融、挪用的P2P、部分买买买的金控公司,只要承诺刚兑,许诺高收益(至少高于银行),自称风控独步武林,振臂一呼,必然应者云集。也就是说,M2骤然增多,传统银行满足不了配置需求,金融开始脱媒,资管行业得以大发展,金融的门槛变低了,金融监管倘若不及时不全面,难免良莠不齐。客观地说,新事物新情况不断涌现,要及时监管全面监管的难度是很大的。

同时,在经济体中生息资产本身不足的情况下,这些负债成本高昂的机构必然能稳健地捕捉到优质项目吗?很难。可能不仅是投资水平够不够的问题,也不仅是道德风险的问题,根子上还有一个“钱太多、M2过多(且追求高收益),资产少(GDP只有M2的一半,增速为6%,这个是经济的基本面)”怎么能够平衡的问题,这也是一个概率的问题。高息平衡不了,低息才有可能平衡。

钱多而投资标的少,一是让金融对基建和地产产生了依赖症,说不投或者少投基建和地产,金融业要转型,要结构性改革,那多出来的M2要投到哪里才能获得回报?上文假设的53.6%的隐性债务杠杆,对于金融机构来说就是资产,要想纯粹的企业部门或是居民部门承接这部分杠杆,或者说是提供这样多的融资需求(资产),及时补位,显然不可能。无处可投,反过来又只有固化既有的模式,这形成了一个死结:城投(无序)加杠杆导致货币供给增加,货币供给增加不得不向城投、地产要资产,金融机构配置资金进一步希望或者是依赖于城投、地产加杠杆。与其说是资产荒,不如说是钱太多。早知如此,还不如在早期就断然斩断城投(无序)加杠杆这一“始作俑者”。

二是在M2已经过多的前提下,假如不能做好金融监管,让“莠”的那一部分金融机构(包括个别银行)无处可投强行投,甚至于有的金融机构与不适格的企业、个人一拍即合,盲目地超过承受能力多授信,必然会有一部分资金要落到不那么好的资产上,踩雷概率大增。曾几何时(大约2015年后),除开城投、地产不说,小微不好做之外,金融机构往“好”企业猛灌信贷,股票质押融资数万亿,融资干嘛去了,几年后,底层的还款来源是否如预期一般好;并购贷款商誉压顶,是否多数都能达到业绩承诺?后期出现问题,或许不是去杠杆去得太猛,而是前期加杠杆加得太急,这里面有一个M2过多无处安放(投资)的背景。

债务(杠杆)过高本身会是一个问题,本文提出,债务问题还能借由货币乘数渠道加剧经济高货币化,经济高货币化或会导致金融效率的下降。不可否认,基建是经济起飞的基石,是稳增长的重要手段,但没有哪个国家仅凭高强度的投资就能成为高收入经济体。基建的资金原则上都来源于全民社会生产的结余,弹药并非无限。为了不引发经济高货币化、资产价格上扬、以及金融资源配置效率上的损失等次生问题,地方政府需合理、有效地运用财力。

在地方融资堵偏门,开正门之后,隐性债务这一经济的短期助推器逐步退出,经济在一定程度上的减速是必然的,很难想象未来10年还能够将杠杆率再提升100个百分点,怎样让合规债务适度补位,怎样降低存续隐性债务利率,放眼长远,埋下新动能的种子,切实推进供给侧结构性改革,是未来经济工作的重中之重。这个过程并不会一帆风顺、一蹴而就,我们要合理预期,合理计划,并且提高对于经济低增长的包容度。

短期刺激政策固然重要,但短期刺激政策长期化会重塑并固化经济结构、产业结构。长此以往,要想改变它,在改变之时或者是刺激政策退潮之时,就不得不承担较大的摩擦成本,甚至是(摩擦性)失业。长期来看,供给能力更重要,每个个体的供给能力决定了他的需求能力。我们常说,我们国家多少亿人没有坐过飞机,但如果产业本身没有充分地升级、进步,内生增长的动力不足,更多的人只能依靠政府进一步地扩大支出来获得工作、参与经济,在这样的经济结构下,又有多少原本没有坐过飞机的人能够坐得起飞机,或者说愿意花去全年收入中的相当一部分去坐一次飞机体验一下呢?

我们还不是发达国家,我们的人均GDP并不高,还有增长潜力。现如今,我们需要解决的问题是在后发优势红利运用得差不多了之后,如何克服后发劣势,实现赶超,把增长潜力持续变现的问题。革命尚未成功,同志仍需努力。

2026年1月24日杭州,诚邀您拨冗莅临。

拿包+尽调+处置+法拍+精华案例全解析!

做好不良资产,学这一门课就够了!

2位深耕该领域的大咖老师领衔主讲,用特殊机会投资视角拆解困境上市公司重组重整中的巨大机遇。

投资交易/买包-运营管理-处置/分散诉讼/分散执行/调解全流程

全面掌握最新结构化融资技能!

还没有评论,赶快来抢沙发吧~